Hoy que tanto se cuestiona la existencia de las corridas de toros, sería conveniente, e incluso necesario, analizar el milenario legado del que son portadoras. Esa valiosa herencia cultural, ignorada por la mayoría y de la que muy pocos se hacen eco, convierte cada evento taurino no sólo en una exhibición de valor y arrojo, sino en solemne y especial ocasión de descubrir las huellas que nuestros antepasados mediterráneos y próximo-orientales han dejado en nuestra cultura. El atento espectador puede descubrir atónito como el pasado y el presente se fusionan en el ruedo en una intemporalidad sin precedentes que pone de relieve la importancia de la fiesta.

No cabe duda de que los juegos taurinos derivan de prácticas cazadoras ejercidas ya en

Poco a poco, la muerte de presa tan singular fue adquiriendo carácter sacrificial, confiriendo a su matador facultades sacerdotales y transformando a la víctima en sacrosanto portador de los anhelos y peticiones de los hombres ante la divinidad.

De este modo, toreros y subalternos, como fulgurantes destellos de

El sacrificio mediterráneo resurge en el albero como lazo de unión entre la tierra y el cielo. En las imágenes marianas de los capotes de paseo o en los escapularios y medallas que protegen al torero, se adivina la presencia de

Resulta significativo que sea

Iberia como la llamaban los griegos o Hispania en denominación de los romanos, se convirtió en la receptora de influjos milenarios que mestizados con las costumbres nativas, cristalizaron en una nueva y personal identidad. Oriente y Occidente se fundieron así en

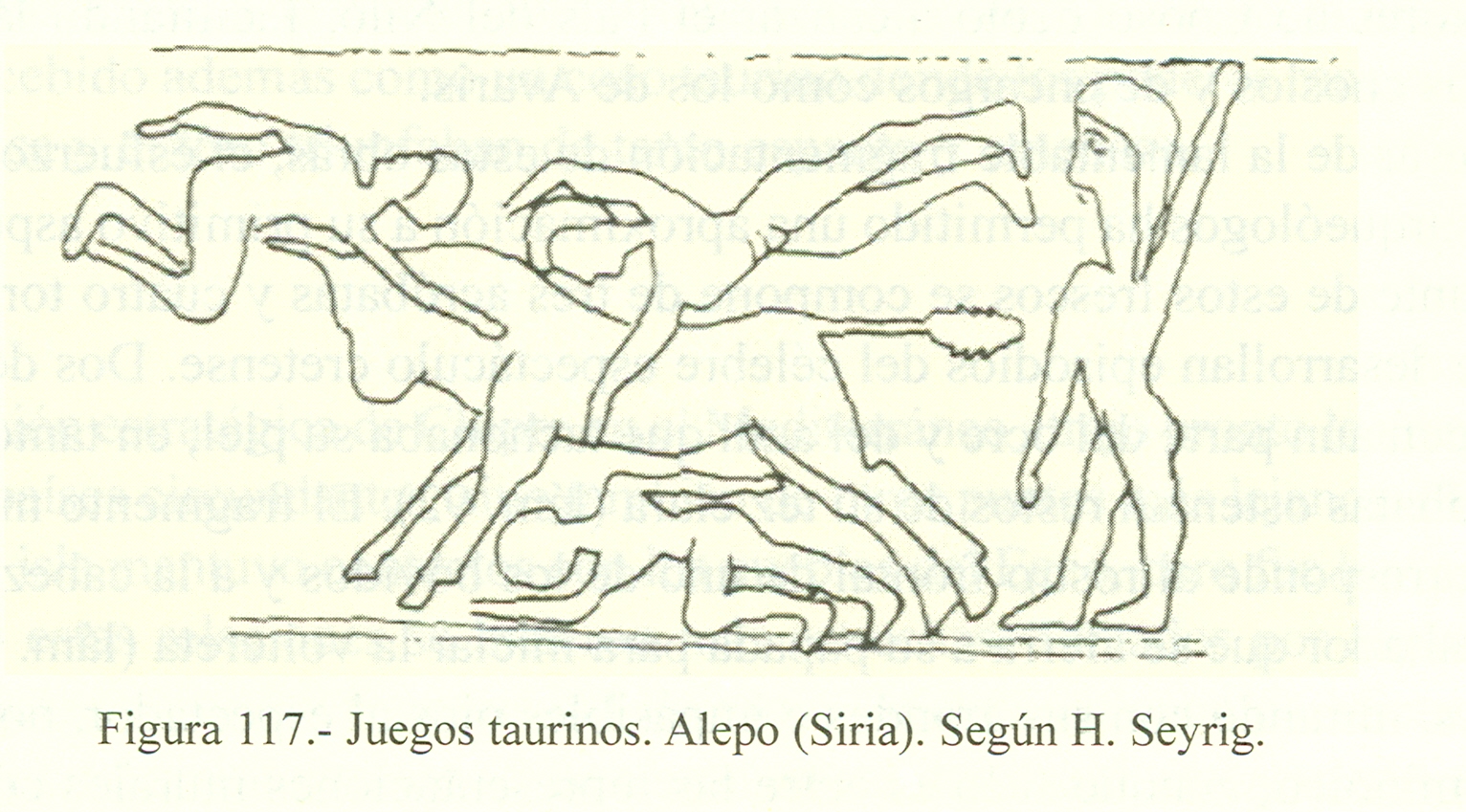

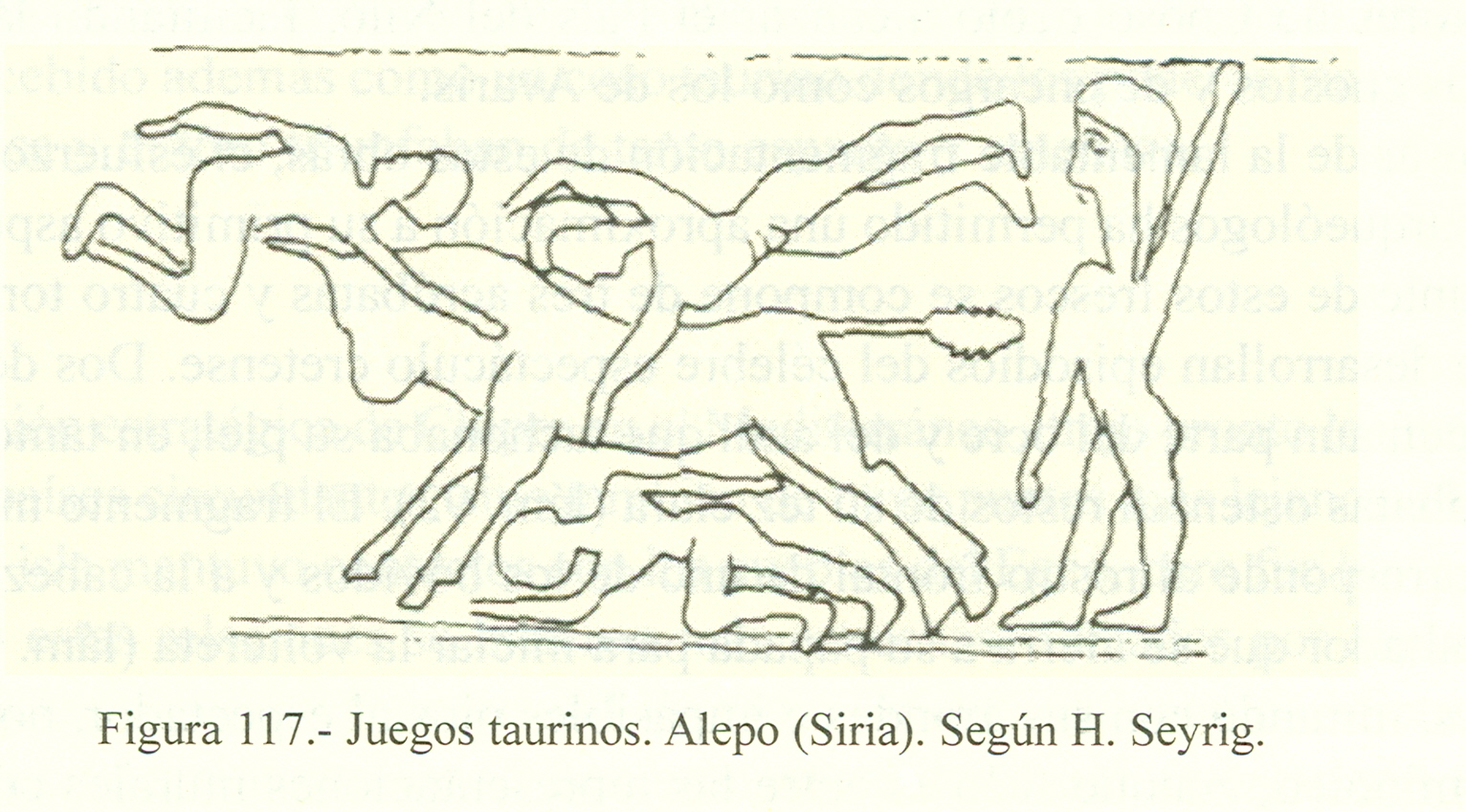

Los ancestrales rasgos, que se atisban en las corridas de toros españolas, sólo se pueden explicar volviendo la mirada a aquel pasado ya remoto y eclipsado por la noche de los tiempos. Préstamos de Mesopotamia y Egipto, de Levante, Chipre y Creta, así como de Grecia y Roma laten velados por el paso de los siglos tras los espectáculos taurinos. No puede ser casual su asociación con los ciclos agrarios, ni con las vírgenes o santos bajo cuyo patrocinio se acogen. Tampoco puede serlo el sentimiento festivo y popular, y con frecuencia religioso, que une a sus participantes, ni mucho menos las connotaciones que se atribuyen al toro y al torero, encarnaciones de tantos personajes, conceptos y valores desgranados a través de un horizonte de siglos. Son las huellas de un hilo conductor iniciado en los albores del hombre cazador, cuya secuencia evolutiva nunca se perdió.

La piel de toro, como proféticamente

BIBLIOGRAFÍA

ALVAREZ DE MIRANDA, A. 1998. Ritos y juegos del toro. Madrid.

DELGADO LINACERO, C. 1996. El toro en el Mediterráneo: análisis de su presencia y significado en las grandes culturas del mundo antiguo. Madrid

DELGADO LINACERO, C. 2007. Juegos taurinos en los albores de