.jpg)

.png)

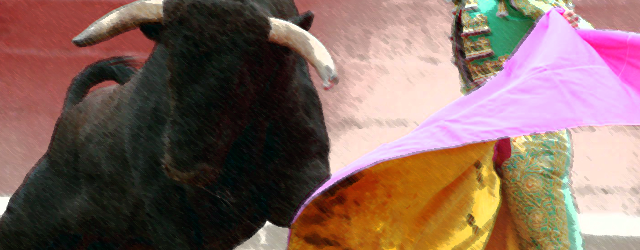

Te maravillas. Lo ves y no lo crees. Mira tú que haber inventado el toro bravo que es manso, no fue cualquier cosa. O sea, se necesitaron mil años de esfuerzos. Empezando por los criadores medievales, cuando el toreo caballeresco estaba en su apogeo, sumados los afanes de los monjes en la Andalucía del siglo dieciocho, que además de las cruzas adecuadas, pudieron efectuar estupendas selecciones vía el diezmo. Porque cartujos, dominicos y jesuitas, con un descaro escalofriante dicho sea de paso, obtuvieron los animales que quisieron de cada ganadería recordando a los amos sus sagradas obligaciones. Es decir, los patrones, entre sí, no se vendían lo que más estimaban de sus hatos, pero haber quién era el guapo que le decía niguas a Dios, así que por ello, los religiosos pudieron escoger lo mejor de cada casa. En este camino, también fue menester la paciente observación que los ganaderos aplicaron en esos laboratorios empíricos que eran sus cortijos, seleccionando vacas y sementales para cruzarlos y cada día obtener bravura más refinada y siempre a punto de estallar. Empadres que, por cierto, compraron a los mismos monjes que ya habían conformado una especie, la del toro de lidia, y entre unos y otros, no se detuvieron hasta lograr el morito bravo que acomete a lo que se mueve con obsesivo frenesí. Conformando a su vez, a uno de los ejemplares más bellos del reino animal. Bóvidos que llegaron a México, entre otras cosas, gracias a los diestros hispanos que ya desde el siglo diecinueve venían a hacer la América y que se embarcaban junto con los cajones que contenían los cornúpetas a lidiar. A veces, esos animales dejaron descendencia mestiza, hasta que a don Antonio Llaguno en Zacatecas y a don

Asimismo, el desarrollo de esta asombrosa especie, la del toro bravo que es manso, se vio favorecida por rollitos sabrosones como lo de que a los mexicanos nos encantan las faenas de cien pases y lo de la embestida de dulce. A lo que hay que sumar el otro argumento, más verbenero, el de que a la caja del toro nacional no le caben tantos kilos. La cosa es que esta larga historia ha venido a terminar en ese milagro de la genética que es el toro de casta sin casta. Exacto, como la leche sin nata, el vino sin alcohol, el café sin cafeína, el tabaco sin nicotina y el sexo sin pasión. Animal completísimo que embiste con una nobleza rayana en bobería, sin la peligrosa, emocionante y casi extinta, movilidad. Gracias a ello, han quedado atrás salvajadas y atrocidades tan fuera de cacho en los tiempos modernos.

El morito contemporáneo, según han demostrado los tres encierros corridos en la presente temporada en

Por su parte, el público refinado y cosmopolita ya no se entera de nada. Se pita un toro por falta de trapío, pero hacerlo dos veces es desgastante. Tenemos lo que nos merecemos, incluidas las corridas de toros. La del domingo en

.jpg)

Profesor Cultura y Arte Taurino

UPAEP

Puebla, México