No se tienen que cerrar los ojos, ni poner cara de melancolía. Basta con dejarse llevar por la imaginación, porque los recuerdos apelan más a ella que a retentivas. Sin percibirlo, uno se desentiende del presente y se va adentrando en el desván de la memoria. En el mismo lugar en que hace años los dejaste, polvorientos y amontonados, están los remansos cubiertos por las telas de la ternura. Además, el oficio de escribir tiene un bello añadido resultante de jugar al mismo tiempo con sueños y recuerdos. En momentos privilegiados, el que escribe ya no sabe si lo que saca de su memoria lo fantaseó, lo vivió o lo inventó para contar alguna historia. Está felizmente perdido en los vericuetos de su fantasía.

Quitando velos hacia atrás y con la vista que mira sin ver, llego al principio de mi mismo. Debía yo tener cuatro o cinco años. Es una tarde de corrida, seguramente un domingo, estoy en el palco que mi abuelo tenía en El Toreo de Puebla, a nivel del ruedo y justo tras el burladero de matadores. La remota remembranza me muestra un tumbo del picador casi frente a nosotros. El toro de pesadilla sube las manos sobre la fortaleza derribada buscando al hombre, que aprisionado bajo el peso del caballo no puede ponerse a salvo. Entre capotes al quite, también tengo la imagen de un peón coleando a la furiosa fiera para librar del trance a su compañero en peligro. Recuerdo que asustado y con el corazón palpitando en la garganta me apretujé contra mi padre y supe de golpe que jamás tendría los arrestos para ser torero. Mis atrevimientos con muleta y estoque de juguete, estaban muy bien para el patio de mi casa.

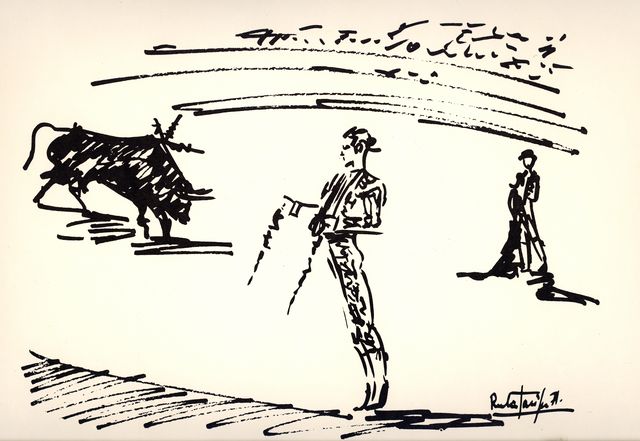

En la realidad de esta mañana, abajo están los siete soberbios toros siete de Santa María de Xalpa. Los observo en solitario desde los pasillos que circundan los corrales de El Relicario. Tienen los lomos lustrosos cargados de estrellas, aguaceros y soles resplandecientes. Cornalones y atentos me devuelven el interés y también me observan. Si me muevo hacia los barandales, ellos se acercan altaneros y amenazantes. Llevan la bravura a flor de piel siempre a punto de estallar. Si pudieran, treparían las paredes para atacarme. Son de nueva cuenta, aquel toro de la niñez. Dispuestos a dar testimonio de su casta y a poner las cosas en su sitio si les fuera posible. Con su presencia imponente y su agresividad explosiva devuelven emociones en el olvido. Están condenados a muerte, pero antes serán el pretexto para imponer la ilusoria creencia de la perfección que ordena el caos. En el engranaje necesario para que se dé el ritual de la sangre derramada del toreo se necesitan tres: el toro, el torero y un testigo. La sombra del veredicto aletea sobre los corrales, estamos los siete cuatreños y yo, que por unos instantes represento a la masa multicolor que se llama público. Estos toros que son toros y que por ello dan miedo, velan sus embestidas de sonidos negros. Con ellos han traído ilusiones infantiles: veneración por los toreros y las ganas irreprimibles de que ya sea viernes y los clarines llamen a las cuadrillas.

Potentes y amenazadores, ante su mirada y bajo este cielo azul inmaculado, me he sorprendido a mí mismo buscando al niño que fui.