Hacía más de una década que la plaza de los Condes de Priego lucía la figura pétrea de “Manolete” y más de veinte años que Santa Marina se había quedado huérfana de toreros. Entre las rejas de la Lagunilla, Moriscos y Mayor, resonaban los apellidos de la estirpe de “Lagartijo”, todavía de luto por la muerte del último “Recalcao”, Mariano González Bejarano, quien como tantos taurinos de profesión, cambió los trastos de matar por la venta de carne de novillo en la Corredera, prolongando una tradición que marcó la historia gastronómica y social de Córdoba. Ya en torno a 1912, la hermana de Antonio Dios, “Conejito”, y madre de “Viruta”, inventó el guiso de rabo de toro para su comedor de la “Plaza Grande” y, unas décadas después, la madre de “Recalcao” preparaba los célebres cocidos en la finca de su hermano “Lagartijo el Grande”.

|

Mayor de Santa Marina |

|

|

|

Plaza de la Lagunilla |

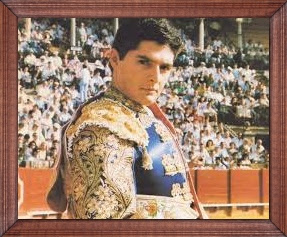

Una biznieta de aquella mujer, que saciaba el hambre de los más necesitados, sería la elegida para darle al barrio de Santa Marina el torero que perdió en el 47. Carmen González Iglesias cumplía todas las premisas que exigen los cánones del toreo. Casada con un comerciante cordobés, Rafael Jiménez, llevaba en su sangre los genes más puros de la tauromaquia y, en su vientre, al niño que heredaría la estética y la sobriedad del muchacho de la Lagunilla. Rafael Jiménez González “Chiquilín” nació el 25 de febrero de 1968 en la calle Moriscos. Las obras en el templo de Santa Marina no impidieron que se bautizara en el barrio, cambiando su pila bautismal por un barreño de plástico.

Triunfaban Diego Puerta, Fernando Tortosa, Antonio José Galán, “Paquirri” o “El Cordobés”; Agustín Castellano, “El Puri”, y José María Montilla, dos cordobeses de cine llenaban las salas con “El paseíllo” y Manuel Ceular, “El Directo”, moría en abril de aquel mismo año, todavía de luto por su amigo “Manolete”. Mientras esto sucedía, la familia Jiménez González se trasladaba a la calle Cárcamo, en donde una “miga” recogió las primeras enseñanzas de Rafael, el primogénito de siete hermanos, que creció rodeado de niños, dentro y fuera de casa. Pronto nacieron Carmencita, fallecida a los pocos meses, Manuela, Marco Antonio, Francisco Javier, Andrea, Juan Carlos y María Victoria.

Del parvulario en la calle Cárcamo, Rafael pasó a los Trinitarios; luego al colegio de Luciana Centeno y, por último, a San Andrés. De aquella infancia recuerda los pupitres diminutos, los juegos del trompo, los bolindres, las estampitas y los soldaditos de plástico comprados con los restillos de los “mandaos” en la lechería de la Piedra Escrita.

Nada era comparable con la pasión por el toro, desde muy pequeñito se quedaba “embobao” mirando a los toros y, para que no toreara más con las servilletas y los manteles que pillaba por casa, con dos añitos, la hermana de “Recalcao” le hizo un capote, que todavía conserva, junto a la única montera que ha lucido en todos sus años de matador de toros.

La madre aún lo consideraba un juego, la novedad que pasaría cuando tuviera uso de razón. Pero el abuelo, Rafael González Yáñez, siguió respondiendo a sus primeras preguntas de toros y relatándole historias de los grandes de Córdoba, que el chiquillo nunca se cansaba de escuchar, cosas que le llamaban la atención. Por ejemplo, cómo curaban las heridas de las “cornás” con cucharillas de plata. Y dijo que quería ser torero. Tendría 12 años cuando su abuelo lo llevó a hablar con su primo Alfonso. Con González Olmo, “Chiquilín” cogió una muleta de verdad. El abuelo y el torero consideraron que tenía condiciones, le atraía, se lo pedía el cuerpo.

El primer color fue nazareno y oro, el “vestío” de torear prestado por un compañero para hacer un quite de sobresaliente en Añora. Le ayudó a vestirse su primo Alfonso. Fue en un hostal, aunque luego repetiría el rito en garajes, cuadras e incluso en la cárcel de Castellón. Eran comienzos difíciles, desde abajo, sin medios económicos. Toreaba capeas, de maletilla cuando le dejaban, vacas “toreás” por otros y en la parte seria de los espectáculos cómico taurinos. Pero la primera sensación sería idéntica siempre, veía la silla y ahí se producía ya la transformación. El único miedo era al fracaso. Sin embargo, en Rafael se dio una circunstancia que llama poderosamente la atención a los entendidos del arte de la tauromaquia: quizá sea de los pocos toreros capaces de dormir plácidamente en las horas previas a la corrida. Dicen que José Tomás también tiene esa costumbre, además de las hechuras y la impronta que “Chiquilín” dejó sobre el albero bastantes años antes. Había tomado la alternativa en Los Califas un 27 de mayo de 1992 con Curro Romero como padrino y Julio Aparicio de testigo, confirmándola en Las Ventas un año después de la mano de José Antonio Campuzano. Los toros “Canalla” y “Cuneado” lo doctoraron, y en la temporada del 98 inició las salidas a hombros hasta el Meliá, repetidas tantas tardes en que “finitistas” y “chiquilinistas” volvieron a rivalizar como con “Lagartijo” y “Frascuelo” o “Joselito” y Belmonte.

Desde principios de los 90, las plazas de México, Sudamérica y España, vibraron con la presencia de aquel torero de Santa Marina, que paseó la gloria y llevó el peso de “Manolete” sobre sus hombros despertando emociones y evocaciones que Córdoba había olvidado. Como los grandes, cobró trofeos únicos en el toro y heridas que ha curado antes de enclaustrarse en su barrio, que no retirarse, porque nació torero y se morirá siendo torero.

Rafael Valera

Montaje, Editor y fotografías

José Luis Cuevas

Plaza Conde de Priego

Calle Moriscos y Piedra Escrita